第 13 銃士連隊は当時のプロイセン軍およびヨーロッパで最高の連隊の 1 つでした。彼の部下は、参加するように求められたすべての紛争で見事に戦い、消えない栄光のページを書き、連隊に「稲妻と稲妻連隊」 というニックネームを獲得しました。

憲法は1685 年に制定されました。 祖国を追われプロイセンに定住したフランスのプロテスタント(ユグノー)が居住しています。

1687 年に第 15 憲法に組み込まれました。 1702年にこの連隊は再建され、スペイン継承戦争(1700年から1715年)と、1806年に破壊されるまでプロイセン軍が参加したその後のすべての戦争で戦った。この連隊は「稲妻と稲妻の連隊」と呼ばれた」 なぜなら、 彼の部下たちは非常によく訓練されており、 継続的で均一なボレーを発射できるからです。

戦争アクション

シレジア戦争中、彼はオーストリア軍との4つの主要な戦いのうち3つに参加し、そのすべてで名を挙げた。 13 年に七年戦争が始まると、プロイセン軍のザクセン侵攻に参加し、 そしてロボジッチでの戦争最初の大きな戦い(1756 年) に参加しました。 名誉司令官フォン・イッツェンプリッツ中将の旅団に所属。

第 13 連隊は直線陣形を放棄し機銃掃射隊形で戦い、 見事に戦いました 、地形と多数のオーストリアの軽部隊の存在のため。プロイセン軍がロボスの丘を占領した後、オーストリア軍は敗北を認めて撤退した。

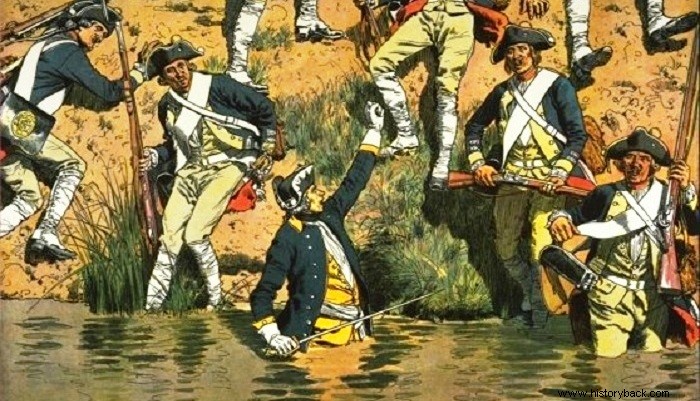

また第13 連隊は特に血なまぐさいプラハの戦い(1757 年 5 月 6 日)にも参加しました。フリードリヒ王の弟であるプロイセンのハインリヒ王子の直接指揮の下、連隊は険しい地形と急な堤防のある小さな川を渡ったが、オーストリア軍側についたことに気づき混乱を引き起こした。その後、 擲弾兵大隊の増援を得てオーストリア軍の戦線を突破し、 敵を退却させたのです。

彼は、ロスバッハ (1757 年 11 月 5 日) とルーテン (1757 年 12 月 5 日) でのフレデリックの有名な勝利に、再び功績を残して参加しました。 2 番目のケースでは相手の左翼に対するプロイセン軍の攻撃の先鋒を形成した。オーストリアの軽師団を敗走させた後、彼はヴュルテンベルク連隊(オーストリアの同盟国)を解散させた。その後、彼は深く前進し、オーストリア軍の大砲14門を捕獲し、 オーストリア軍団全体を混乱させたのです。

1758年、彼は不運なシュヴァイトニッツ包囲戦とモラヴィア侵攻に参加した。 10 月 14 日ホッホキルヒの戦いに参加したが、プロイセン軍にとっては不運であった。そこでも彼は英雄的に戦い、ブレイクすることなく75%の損失を被った。組織は再編され、 1759 年にはプレッツとホジェルスヴェルダでの紛争に参加しました。 翌年、彼はリーグニッツの戦い、ホッギアースドルフの戦い、そして致命的なトルガウの戦いに参加した。 1762 年、彼はブルガースドルフの戦いに参加しました。

しかし、この連隊は名誉指揮官を「食べる」という評判があり、 実際に名誉指揮官の多くが殺害されたのです。 このうち、フォン・ヴァルトブルクは 1745 年にホーエンフリートベルクで殺害され、フォン・ポーレンツは 1745 年にケッセルドルフで致命傷を負い、フォン・アイヒェンプリッツは 1759 年にクーネルツドルフで殺害され、ロシア皇帝ピョートル 3 世は暗殺されました。

組織

連隊は 2 つの戦闘大隊に編成され、それぞれが 4 つの銃士中隊 (戦列歩兵) と 1 つの擲弾兵中隊から構成されていました。 銃士中隊の兵力は 150 名であった。擲弾兵の兵力は約120名であった。連隊の擲弾兵中隊はそれぞれ、突撃部隊として使用された精鋭部隊からなる独立した 4 つの大隊を形成しました。

戦闘員に補充兵力を供給する野戦大隊もあった。連隊の総兵力は、その幕僚と職人(大工、銃鍛冶、騎手、輸送兵)を合わせて 1,800 人に達しました。連隊には独自の司祭、大医師、軍人、 佐官がいた。

大佐または中佐が指揮する。各大隊は少佐によって指揮されました。各中隊は船長によって指揮されました。他に中尉1名、少尉2名、見習士官1~2名、下士官16 名がいた。 最終的に、連隊には 38 人のドラマーと 12 人の音楽家が加わりました。

1757 年のプラハの戦いでは、第 13 連隊はプロイセンのハインリヒ王子自身 (M. フレデリックの弟) によって率いられました。

第 13 戦の擲弾兵はオーストリア軍と戦います。