1940 年 10 月までに枢軸国 1 軍(ドイツ、イタリア、日本)はベルギー、ルクセンブルク、オランダ、デンマーク、ポーランドを占領しました。イタリアは 1939 年 4 月初旬からアルバニアを占領し、ティラナにシェフケトまたはシェフケト・ベイ・ヴェルラーチ首相(Shefqet bej Vërlaci、1877-1946)の下で親イタリア政府を樹立した。

1939 年 4 月、数台の軽戦車を含む 3 個師団がアルバニアに上陸し、ギリシャとルーマニアの独立と完全性をすぐに保証したイギリスとフランスを警戒させました。しかし、枢軸国と連合国(イギリス、フランス、ベルギー)の間のダンケルクの戦い(1940年5月26日~1940年6月5日)の不利な展開の後、フランスはドイツへの降伏を余儀なくされた(1940年6月22日)。人的資源の損失をなんとか抑えることができた英国は、ギリシャに限定的な援助を提供することができた。

バルカン半島では、1940年10月にユーゴスラビアが枢軸国に対する友好政策を表明したが、10月7日にドイツ軍に占領されたルーマニアは現在枢軸国に政治的に協力していた。ギリシャは、1934年のバルカン協定(ギリシャ、トルコ、ルーマニア、ユーゴスラビア)を履行することがもはや不可能となったため、困難な立場に置かれており、領土主権を防衛するために軍事的に準備することが求められた。 1940 年 10 月 28 日の夜明けに、イタリア軍の攻撃が起こりました。ギリシャ軍は反撃に成功し、ピンドスの戦い(1940年10月28日~1940年11月13日)、エライア~カラマの戦い(1940年11月2日~11月8日)でイタリア軍の侵攻を撃退し、イタリア占領下のアルバニア領土の奥深くまで侵入した。 。その後、ギリシャ軍はコルツァ (1940 年 11 月 22 日)、ポグラデツ (1940 年 11 月 30 日)、アルギロカストロ、デルヴィーノ、アギオス サランダ (1940 年 12 月 5 ~ 12 日) に進入しました。

ヒマラの戦い

ヘイマラはアルバニア南部、アギイ サランダとリゲッタ岬 (グロッサ アブロノス) の間に位置します。グレコ・イタリア戦争中、ここは困難な戦場でした。アクロケラウニア山脈に囲まれているため、この地域の険しい地形と冬の悪天候が際立っています。キエマラの戦いは、1940 年 12 月 20 日から 22 日にかけてイタリアの侵攻に対して行われました。その勝利により、ギリシャ軍がアブロノス方面に進む道が開かれ、ギリシャ軍の戦闘能力に対するイタリア指導部の懸念が強化されました。 P>

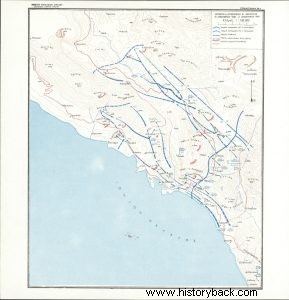

1940 年 12 月 13 日と 14 日、第 1 軍団の部隊は、悪天候、困難な地形、そしてイタリア軍の強い抵抗にもかかわらず、次の攻撃作戦の準備を進めました。一般に、彼の行動計画は、第一に、第 4 師団によるテペレニ交差点の占領とドリノス渓谷とザゴリア渓谷の開拓を目的としていた。最終的な目標は、テペレニウ-アブロノス間の道路を遮断し、その地域に敵軍を停泊させることであった。第二に、第 3 師団の部隊により、クツィ首の占領と沿岸部での同時行動を通じてシウシツァ川の渓谷を切り開き、その地域の敵軍を引っ掛けることを目的としていました。 12 月 15 日の命令により、第 1 軍団は各師団に上記の攻撃行動の即時実行を委任しました。

12月13日、III/40エフゾナ連隊(第40歩兵連隊、トラシュヴロス・ツァカロトス大佐分遣隊)は、マリ・イテラ山塊の第1偵察グループとII/40大隊に代わって、フテラ・ツォラ地域にI/42大隊を前進させた。パパティアの占領を通じてクーツィの首を征服するという最終目標を持つ山塊。師団の計画によれば、攻撃行動の開始は12月15日の朝に設定されていた。第12連隊は攻撃を行って、海に近い第117丘-マリ・エ・ヴァリット-第613丘のラインを占領することを目指すことになった。

当初、第 40 ベルト連隊はガリスティ - コニャック尾根沿いの陣地を維持する予定であったが、第 4 師団の一部がその右側に到着するまではフテラ - ツォラ方面にも位置を維持する予定であった。その後、マリ・エ・ジョレ~パパティア線を占領することを最終目標として、ジョラ~マリ・エ・ジョレに向かうことになる。しかし、分遣隊司令官トラシヴロス・ツァカロトスの報告書によると、右分遣隊の行動地域では領土問題が深刻でした。

垂直到達の原因となった他の補給の困難とは無関係に、当初の問題は、砲兵隊が敵の圧力を受けてガリツィ山塊を通過し、タテザティからコンニャク、そしてそこからフティエラまでの険しい階段状の道しかないことであった。 。敵がボルシを所有しており、クシの首への攻撃により事実上非常線内にくさびが生じ、一連の有刺鉄線の後、敵の下に堅固な要塞が強化されたため、ボルシ - フテラ間のルートの使用は不可能であった。これは、彼が前線では難攻不落であると考えられていることがわかります。

この非常線に向かって降下していた分遣隊は、発見されたとおり、次のような状況にあることが判明した。敵はその前方でマリー・ジョレットの首を占領し、はるか後方の連隊の側面であるボルシ城を占領していた。上記の状況下では、まずガリチ山(標高1500メートル)まで大砲を上げ、そこから連隊の行動を支援し、(マリ・ジョレット・マリーの山塊が非常線のすべてのくさびの前で)試みる必要がありました。 Joret - 丘)は 1400 年とマリ Iteras)、首の上の部分を克服しました。砲兵階級によって引き起こされた困難は、無力化という点で記念碑的な努力を構成し、彼らはギリシャの砲兵に敬意を表しました。上昇は、1 人は兵士の肩に、もう 1 人はハーフリングに乗って行われました。2

12月14日になっても状況に変化は見られなかった。師団の各師団は翌日の攻撃の準備で忙しかった。しかし、イタリア空軍は一日中非常に活発に活動し、指揮所や目に見える目標を爆撃した。翌日の朝から、第12連隊の第1大隊と第2大隊がキパロス村の東と西の高台を占領するために攻撃を行った。しかし、第2/第12大隊の攻撃は、一方では大砲が多大な支援を提供したものの、出発基地の選択が適切でなかったため、他方ではイタリア師団の即座の反応により失敗に終わった。一方、第 12 大隊はなんとか 613 丘の東斜面に部分的に接近しました。

ほぼ同じ頃、ツァカロトウ大佐の分遣隊は第1/42大隊を経由してコウツィ峠のイタリア軍陣地と連絡を取りながらも、敵の抵抗と降雪のため第2/40大隊とともにマリ・イテラスに向けてゆっくりと移動した。高さ0.80〜1.20メートル。同時に、シエナ師団第41連隊は、マリ・エ・ジョレットとマリ・イテラスの間の2,000メートルの塹壕と有刺鉄線で厳重に防御された地域を保持した。特に、マリ・エ・ジョレットには戦線が確立され、同じく有刺鉄線で防御が組織されたパパシアの丘は、同じく迫撃砲中隊を擁する第141ブラックコート大隊によって保持されていた。

12月15日から17日にかけて、第12連隊は吹雪と濃霧という困難な状況下で、昼夜を問わず砲兵隊からの歩兵の支援が得られず、継続的、接近的、撃退などあらゆる形態の攻撃行動を展開した。反撃。イタリア軍の損失は大きかったが、第 12 連隊の損失も大きかった。士官 4 名と兵士 49 名を失い、士官 13 名と兵士 301 名が負傷したからである。

第 1 軍団は、パパシア山塊が第 3 師団と第 4 師団の側面に脅威をもたらしていることを認識しており、12 月 17 日、最終目標を達成するために、第 3 師団の右側部分と第 4 師団の左側部分の共同行動を命じた。それを捕らえること。この任務はツァカロトス大佐の軍団に割り当てられ、第2/第40大隊の小隊を派遣して、丘を占領している敵軍とその結果として丘を追い越す可能性を確認することにした。しかし、雪で通行不能になったことと、マリ・イテラの丘に駐屯していたイタリア軍の攻撃的な反応により、戦闘は十分に進めることができなかった。

したがって、ツァカロトス大佐は、過剰征服は不可能であると認識し、コウツィの首を通してパパシアの高さを押し出すことに決めました。彼の計画によれば、攻撃は第I/42大隊と第II/40大隊によって北のツォラ高原まで、第III/40大隊によって北のフテラ高原まで実行されることになっていた。彼の最終的な目的は、分遣隊の作戦を確実に前進させ、マリ・イテラスにいる敵軍との連絡を維持することでした。

12月17日の朝、ツァカロトウ大佐の分遣隊は攻撃を開始し、その結果、有刺鉄線近くの敵部隊の組織された場所と緊密に接触した。しかし、パパティアからコウツィまでの第4師団の側面攻撃は実行されず、その結果、ツァカロトゥ分遣隊は敵砲兵の砲撃を受けて敵陣内に留まった。不利な状況が発生したため、彼はより早くロープから脱出せざるを得なくなりました。翌日、12月19日から20日の夜にかけて、マリ・エ・ジョレット山脈とマリ・イテラス山脈の麓を通って奇襲攻撃が決定された。ディミトリオス・クルクンバス大尉率いる第 2/40 大隊の精鋭歩兵小隊は、ツォラ村からマリ・エ・ジョレットの急斜面を登り、夜間に丘の上で敵軍と交戦した。

12月19日、沿岸地区で活動していた第3師団の一部が激しい戦闘と多大な損害を出した後、ギアミ丘陵を占領した。同じ日のさらに北の明け方、チャカロトゥ分遣隊は大砲の準備をせずに、イタリア軍によって強力に組織され、クチ峠とヘイマラの東に位置する重要な目標であるマリ・エ・ジョレットに対して奇襲攻撃を開始し、成功を収めた。マリ・エ・ジョレットとマリ・イテラスの高地、そしてコウチ峠の内側でも一日中激しい戦闘が続いた。夜の時間帯に試合は中止された。

クルクンバス大尉はウラマーとともにマリ・ジョレットから敵軍を追い払った後、ツォラ村に退却した。クツィ峠では約200人の捕虜が捕らえられ、その中には国防軍司令官のヤン・ドメニコ中佐も含まれていた。また、大砲と重要な戦争物資も鹵獲された。分遣隊の損害は将校 1 名と重装歩兵 13 名が死亡、将校 6 名と重装歩兵 95 名が負傷しました。

12月20日、ツァカロトゥ支隊がコウチネックを制圧した。 II/40 大隊の小隊は引き続き強力に防御し、マリ・イテラスで敵軍と交戦した。翌日、ツァカロトスは師団の再編成とカララティへの移動の準備を続けた。さらに、彼はマリ・イテラスの敵軍を無力化する措置を講じ、III/40をコウツィ方向のパパティア丘を包囲するよう配置し、フテラからの迫撃砲チームとともに中隊を配備した。同じ日、師団の軍隊はヘイマラの北西にあるツィピスタの丘を占領しました。

12月21日正午、ツァカロトス大佐はパパティア丘のイタリア軍司令官にフランス語で降伏を求めるメモを送った。イタリア軍司令部は12時間の攻撃努力の後、第3/40大隊の指揮官と連絡を取り、第141ブラックコート大隊全体(士官29名と兵士677名)がパパティアの丘にいることを伝えた。ギリシャ師団が30キロ以上西に前進したため、イタリア軍司令官が自軍軍団が危機的な立場に陥っていることが明らかになった後、第141ブラックコート大隊は降伏し、クーツィ峠での戦いはギリシャ側の成功で終わった。 P>

12月22日未明、ギリシャ軍はヘイマラを解放した。地元住民はギリシャの遺体を熱狂的に歓迎した。同じ日の夕方までに、師団はクプツ丘の反撃の東側の戦線を占領した - グスマリch。 – プロゴナティch。 – ブザエ・セフェル・アゲイト。ツァカロトゥ分遣隊は、第 II/40 大隊とともにカララティへ、第 I/42 大隊とともにボリエンヌへ抵抗なく移動を続け、12 月 27 日まで占領しました。

コウシ峠の占領により、シウシツァ渓谷とアブロノス郊外へのアクセスが容易になったため、ヘイマラ地域で起こった激しい戦闘の成功は特に重要でした。イタリア軍は捕虜、死者、戦争物資に多大な損害を被った。 12 月 24 日、イタリアのベニート ムッソリーニ首相 (1883 ~ 1945 年) は、イタリアの司令官ウーゴ カヴァッレーロ (1880 ~ 1943 年) に次の電報を送りました。

あなたに何が起こっても、たとえ明日完全に包囲されることを望んでいたとしても、プロゴナティ-テペレニ-クライソウラ宙域を最後まで守るよう命じます。十分にご理解いただいた上で、私の注文の履行についてはお客様個人の責任とさせていただきます。 1月6日、ギリシャ総司令部は主要部隊に対し、12月末から大規模な攻撃作戦を停止する決定を通告した。厳しい寒さのせいで輸送に大きな困難が生じ、その結果物資や配送にも大きな困難が生じました。